Uma observação metafilosófica de David Lewis (e algo sobre as (meta)questões que assolam a minha alma)

À medida que passa o tempo, questões sobre a natureza da filosofia como empreendimento humano, como atividade intelectual com suas determinações e especificidades, têm me assombrado cada vez mais. Mas digo isso em especial porque o universo de questões que progressivamente foi me ocupando mais é sensivelmente diferente daquele que me preocupava quando comecei a estudar filosofia na graduação (no agora longínquo 2003).

Durante muitos dos anos iniciais - talvez até o mestrado -, as minhas preocupações relativas à filosofia em geral, e não sobre este ou aquele problema filosófico específico, iam fundamentalmente em dois sentidos básicos. O primeiro era relativo à dificuldade sempre renovada em oferecer uma definição satisfatória de filosofia. Em parte, isso também se deve ao fato de que me via inúmeras vezes na situação de, ao dizer que eu cursava filosofia, ter de enfrentar a pergunta fatal: “Mas o que é filosofia?”. Invariavelmente, passei por quase todas as tentativas clássicas de responder a essa pergunta. Da famigerada resposta “etimológica” do “amor à sabedoria”, que explica pouco ou quase nada, já que agora o acento cai em ter de explicitar como se deve entender esse amor e essa sabedoria, à clássica resposta dos medievais como “scientia rerum per causam” ou, na expressão presente no medalhão do teto da Stanza della Segnatura, de Rafael, “Causarum Cognitio”.

Aqui também o slogan medieval ajuda pouco, sobretudo a ouvidos modernos. O que significa, propriamente, falar de causa? Se até Francis Bacon abandonava as causas formais e finais, dizer que explicamos algo pelo conhecimento de suas causas mais complica do que esclarece.

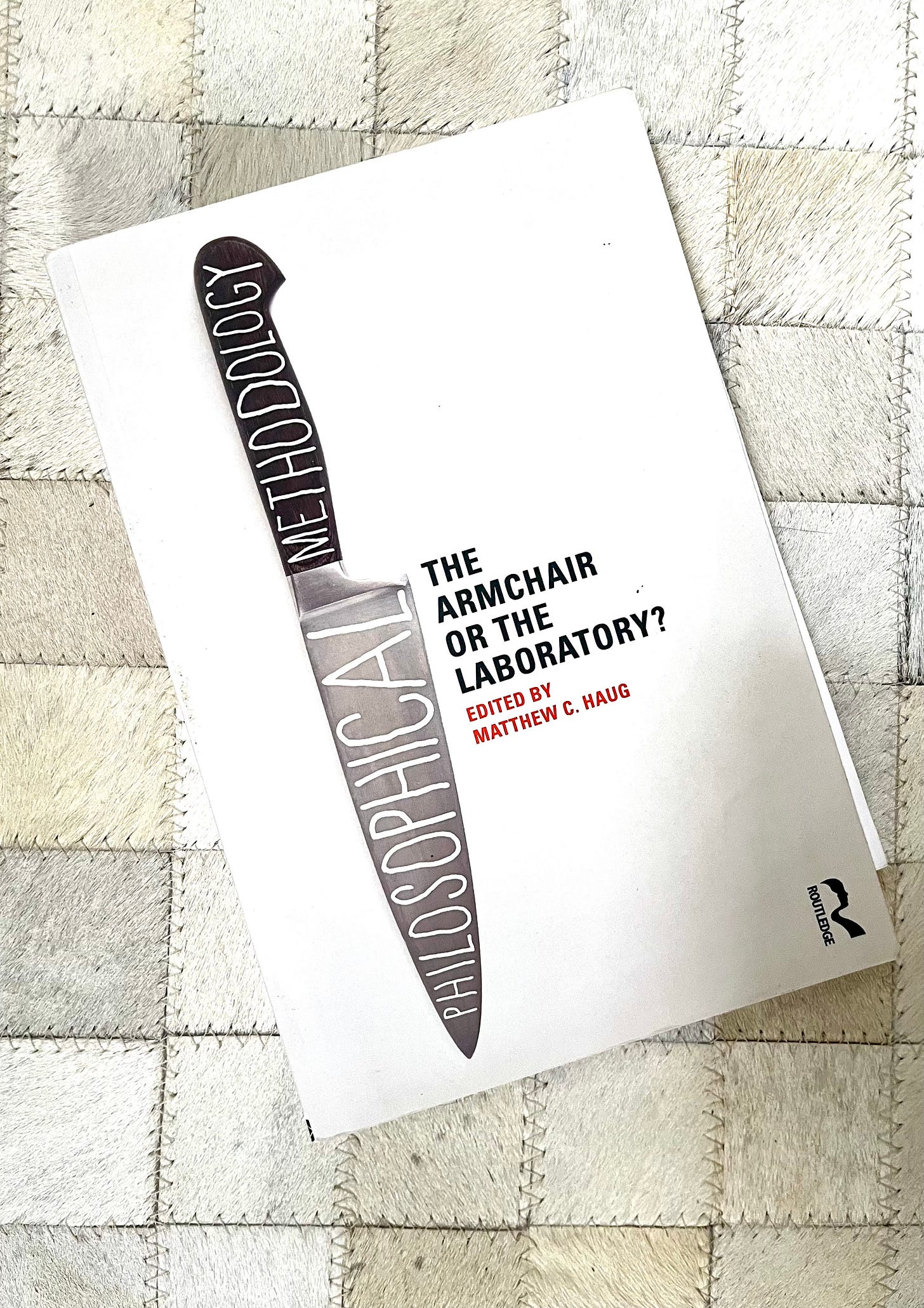

O segundo conjunto de questões que me ocupava então orbitava ao redor da questão sobre “Como fazer filosofia?”. O problema era análogo. Desde aquela época nutro certo ceticismo quanto a métodos experimentais em filosofia. Por “métodos experimentais” não quero dizer o uso bem informado dos produtos das ciências naturais como elementos que compõem a reflexão sobre problemas (filosóficos stricto sensu ou não). Minha desconfiança dirige-se ao que hoje se chama de XPhil. Posso dizer que sou um defensor - mais ou menos ferrenho - do glorioso Armchair Philosophy, muito embora tenha refinado bastante minhas concepções pessoais sobre isso. Contudo, naquela época a questão sobre o método da filosofia vinha acompanhada das preocupações referentes à definição de filosofia uma vez que, combinadas, as duas estabeleciam o fundamento para aquilo que, há muitos anos, chamo de suspeita epistêmica para com a filosofia, a saber, o fato de que, em geral, suspeita-se sobre a afirmação de que a filosofia seja capaz de gerar conhecimento em sentido relevante do termo “conhecimento”.

Mais de 20 anos se passaram e questões similares continuam a me interessar, mas com significativas diferenças. Não creio mais que haja a necessidade de oferecer uma definição exaustiva de filosofia e fico em paz com a ideia de que possamos ter tantas definições de filosofia quanto temos filósofos. Mesmo a questão pelo método não me incomoda mais pelas mesmas razões, isto é, porque certa vacilação quanto a esse tópico poderia colocar em xeque a validade epistêmica da filosofia. Tenho hoje a convicção de que a “suspeita” para com a filosofia tem outras origens - e isso é tema para outro post.

É porque tais problemas aparecem para mim sob uma nova ótica que observações metafilosóficas como a que reproduzo abaixo me interessam mais do que as formas acima. No excelente posfácio de Between Saying and Doing, Brandom rememora uma perspectiva de David Lewis que não pode ser dita apenas “metodológica”. É, na verdade, uma concepção metafilosófica bastante abrangente:

David Lewis propounded a view of philosophy that was inspiring to me when I was his student, and inspires me still. He thought that what philosophers should do is lay down a set of premises concerning some topic of interest as clearly as possible, and extract consequences from them as rigorously as possible. Having done that, one should lay down another, perhaps quite different set of premises, and extract consequences from them as rigorously as possible. The point was not in the first instance to endorse the conclusions of any of these chains of reasoning, but to learn our way about in the inferential field they all defined, by tracing many overlapping, intersecting, and diverging paths through the terrain. That is how we would learn what difference it would make, in various contexts, if we were to endorse some claim that figures as a premise in many of the inferences, and what might entitle us to a claim that shows up as a consequence in many of the inferences. Actually plumping for and defending any of these theses is then a subsequent, parasitic, and substantially less important stage of the process. The principal aim is not belief, but understanding. (BRANDOM, Between saying and doing, 225-226)

O que me chama a atenção de maneira especial é que Lewis não está tentando estabelecer grandes princípios de “evidência” ou de “indubitabilidade” para garantir a validade do filosofar, mas estabelecendo, em primeiro lugar, como lembra Brandom, uma “visão de filosofia”. Uma visão que parte, sobretudo, de uma pragmática, de uma forma de exercício de pensamento. Penso que seja muito interessante ver esse aspecto, o fato de que a visão de Lewis articule uma espécie de jogo ou experimento mental, em sua proximidade com o que fizeram “os que primeiro filosofaram”, na expressão de Aristóteles. O estado de scholé, de ócio, é o estado que favorece o engajamento com tais “jogos” que, no caso dos pré-socráticos, dirigia-se para perguntas cujo objetivo era simplesmente “fugir da ignorância”.

Aqui, o jogo é composto de dois grandes momentos. O primeiro, por sua vez, divide-se em duas partes e consiste, em primeiro lugar, em estabelecer determinadas premissas sobre algum assunto. E esse estabelecimento deve prezar pela clareza, que poderia ser chamada também de honestidade. O segundo é a derivação rigorosa das consequências que se seguem daquelas premissas. Para aqueles familiarizados com o inferencialismo de Sellars e Brandom, poder-se-ia tranquilamente falar em termos de mapeamento dos comprometimentos e, por negação, das incompatibilidades.

O segundo grande momento é idêntico ao primeiro, mas partindo agora de um conjunto de premissas distinto do anterior. Tem-se então, ao final, um horizonte de posições que decorrem de duas premissas - ou conjunto de premissas - diferentes e que constroem um horizonte cujo objetivo primordial não é fornecer razões para a concordância com esta ou aquela posição ou premissa, mas, sobretudo, compreender as diferenças existentes entre concordar com esta ou aquela posição ou premissa. Isso significa, portanto, que “o principal objetivo não é a crença, mas o entendimento”.

É fácil de ver, então, como isso significa articular uma concepção sobre em que consiste propriamente o exercício filosófico. Mais do que engendrar a crença como adesão a uma determinada posição, o objetivo da filosofia é essencialmente hermenêutico, ou seja, explicativo, interpretativo e iluminador. Como disse antes, não é uma resposta à questão do método, mas a articulação de uma resposta à questão da natureza e do objeto da filosofia. Agora, mesmo a questão pela verdade ganha outras cores e outro aspecto. Uma vez que estamos diante de problemas de razão e não problemas de fato, para usar a expressão de Husserl (objeto de um outro texto em um futuro próximo), a satisfação desses questionamentos tem mais a ver com a compreensão racional do que significa “tomar algo por verdade” do que a adequação.

E meus questionamentos metafilosóficos atuais ficam mais bem servidos por Lewis do que pelas outras sugestões acima.

Considere se tornar um apoiador deste projeto de filosofia pública.

O que percebo, em meus metapensamentos, é o quão difícil é sustentar uma visão pragmática no meio acadêmico, especialmente quando essa visão precisa ser defendida ao lado de teorias puras, que não demonstram qualquer preocupação com sua aplicação prática. Nessas teorias, o que importa são os problemas e as soluções concebidos em um registro exclusivamente teórico, sem exigência de vínculo com as práticas efetivas do raciocínio.

Essa dificuldade não é apenas um dado de contexto, mas revela algo mais profundo sobre a própria natureza do filosofar. E é nesse contraste que sinto, de maneira cada vez mais aguda, o quanto a tarefa pragmática exige não apenas argumentação, mas também resistência: resistência à tendência de tratar a filosofia como um exercício autossuficiente, sem relação direta com aquilo que fazemos quando raciocinamos, justificamos, interpretamos.